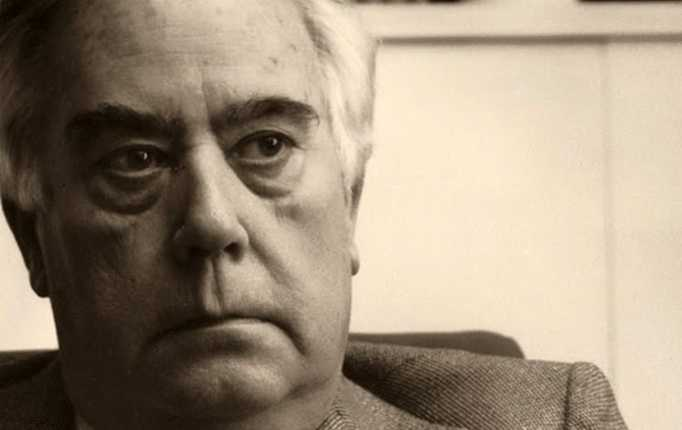

Conversación

con Joan Perucho

La

imaginación bizantina y otras historias

Aunque la obra del

escritor catalán Joan Perucho (1920) ha sido prácticamente traducida en su

totalidad al castellano, sigue siendo, de forma incomprensible, un escritor divulgado

escasamente entre minorías, más allá de las fronteras originarias.

Perteneciente a una brillante generación de poetas como son Joan Brossa, Josep

Plau i Fabra —con quienes, por otro lado, enlaza a través de la magia del

primero, y con los «Poemes de l’alquimista» del segundo—, Gabriel Ferrater,

Salvador Espriu o Joan Vinyoli, se retira muy pronto de este campo, tras

publicar cuatro libros: «Sota la sang» (1947), «Aurora per vosaltres» (1951), «El

médium» (1954) y «El país de les maravelles» (1956). En el campo de la

narrativa catalana actual, muy pocos autores —en el caso español esto se

reduciría a Cunqueiro— han tratado con su constancia y devoción esa tradición literaria

normalmente calificada como «fantástica». Sólo casos aislados, contemporáneos

suyos, como el excelente Jordi Sarsanedas y Pere Calders, ha frecuentado estos

parajes.

LA obra en prosa de Joan

Perucho, caracterizada por su afición a las «historias apócrifas», comienza en

1953, con la poética «Diana i la Mar Morta», a lo que seguirá «Amb la

técnica de Lovecraft» (1956), ambos incluidos en el volumen «Roses,

diables i somriures» (1965). Asimismo, tiene una trilogía, especie de «Historia

Natural», formada por «Els balnearis» (traducida en 1963, como «Galería

de espejos sin fondo»); «Botánica oculta» (1969), y por «Monstruari

fantástic» (traducido como «Bestiario fantástico», en 1977). Hasta el

momento, tiene en su haber dos novelas: «El llibre de cavalleries» (1957),

traducido al castellano en 1968, y «Les histories naturals» (1960),

también en versión castellana del 1978. Colaborador frecuente en la Prensa de

Barcelona —«La Vanguardia», «El Periódico»— tiene también

publicados diversos libros y ensayos sobre arte —de 1960 a 1969 llevó en la

revista «Destino» una sección titulada «Invención y criterio de las

artes»—, gastronomía, o erotismo («La sonrisa de Eros», 1968). Su última

obra aparecida es «Museu d’ombres» (Edicions 62. Barcelona, 1981).

En esta entrevista

también se habla, y puede muy bien servir cómo homenaje póstumo del también

escritor, gastrónomo y erudito Álvaro Cunqueiro. Con él se ha ido una parte

irrecuperable y espléndida de nuestra literatura, llena de poesía, ingenio y

una ingente vastedad cultural, nunca reconocida con todo su merecimiento, Sus

innumerables personajes y aventuras míticas fueron verdaderamente

inverosímiles, por el contrario de Perucho, que como dijo en su día el

historiador Antón Comas —igualmente desaparecido hace muy poco— introduce el

dato apócrifo, subrepticia o descaradamente, con la condición tan sólo de que

éste sea verosímil. No olvidemos que Perucho es un espíritu sabiamente

iluminado por la Ilustración, pero reencarnado en las travesuras de un «gnomo»

al que la nariz no le crece por decir mentiras.

—Usted y el recientemente

desaparecido Álvaro Cunqueiro son autores de una rara y continuada coherencia,

dentro de toda ao dispersión, en nuestra literatura. Aun condenados a un no

buscado localismo, representan una vía muy concreta de lo imaginarlo y lo

fantástico. La paradoja es que, probablemente, se conoce más en nuestro país

autores «paralelos» como son Calvino y Borges...

—En este tema de la

literatura que usted toca, ahora aparentemente, se dice que en la gente está de

moda otra vez «la imaginación», pero yo no lo veo, porque me parece que es más

una actitud. Por ejemplo, yo fui el primero que en España habló de Lovecraft en

una «plaquette» publicada con el nombre de Amb la técnica de Lovecraft.

Lo mismo puede suceder con Bataille, a quien yo leí hace muchísimo tiempo y le

dediqué la imaginaria Noticia de madame Edwarda y de un joven escritor.

Ahora estoy desconcertado porque ponen de moda a un Paul Valery, pongamos por

caso. Respecto a la de coherencia en una obra, yo no me he traicionado nunca

desde que empecé a escribir, al no perseguir, de una manera inmediata, el

éxito, o lo que viene a llamarse «promoción de una obra». He escrito

siempre porque me he encontrado a gusto en lo que hacía, y me gustaba. Ese ha

sido todo mi objetivo y nada más. A la larga, me he encontrado con que, aparte

del valor, muy relativo, de mi obra, creo que el mundo que he ido creando puede

tener una cierta coherencia, Y creo que esto sería también aplicable a Cunqueiro.

A mí, Borges me gusta, pero no es mi favorito. Es tan inteligente que lo

encuentro helado. No me acompaña; admiro su inteligencia, esa presunción que

tiene, pero no me es cómodo, no me resulta «cariñoso». Así como, por el contrario,

Cunqueiro tiene una gran magia verbal. Su primer libro con una unidad y un

mundo coherente fue Las crónicas del Sochantre, del 1957, fecha en la

que salió también el primer libro mío, el Libro de Caballerías.

Contactamos por carta y desde entonces nos hicimos grandes amigos, a pesar de

que él fuera diez años mayor que yo. El poseía un barroquismo exaltado, cosa

que no tengo yo, que soy más mediterráneo, más racionalista. A mí siempre me ha

gustado jugar con el equívoco. Aunque la gran tragedia, tanto para Cunqueiro

como pana mí, es que hemos sido unos espíritus universales. El localismo no me

dice nada, de todas formas es evidente que uno siempre tiene unos padres, una ciudad

natal. Pero entre los nacionalistas de los dos sitios siempre hemos estado mal

vistos generalmente, por el hecho de escribir también en castellano y no

dedicarnos exclusivamente a los temas de aquí. Aunque la vida de un artista normalmente

tiene que ser «universal», el escritor que está en Barcelona, si no

trata de temas muy locales y está infiltrado dentro del concepto, o lo que se

entiende por concepto, de la literatura catalana, entonces para la gente de

aquí no es un «puro». Pero también será desconocido para el resto del país:

las cosas se siguen ignorando si no se está dentro de un movimiento de

traducción o eres de un partido político determinado. El caso es distinto para

los independientes. Por ejemplo, un poeta catalán en castellano que siempre fue

muy conocido en España es Juan Eduardo Cirlot. Fue un hombre entre dos aguas,

no era apreciado ni por los de aquí, ni por los de allá. En definitiva es lo

que pasaba con Cunqueiro —con él menos, claro— y conmigo.

—Algunos sectores del

público quizá mantuvieron algo relegado a Cunqueiro por cuestiones

ideológicas...

—Esto es una tontería,

porque dentro de cincuenta, sesenta o cien años quién se va a acordar de todo

eso. Lo que importa as la obra que queda. Dante mismo, ¿quién sobrio contestar

si era gibelino o güelfo? Cirlot también estuvo relegado porque no iba con el

momento político de entonces. Yo he procurado prescindir siempre de todo eso

Cuando uno es joven sí que hace ilusión que te dediquen artículos y demás, pero

llega un momento que uno está más allá del bien y del mal. Dan igual todas las

últimas satisfacciones.

—Hay una frase muy

significativa de Patrice de la Tour du Pin que dice: «Los países privados de

leyendas están condenados a morir de frio». Cunqueiro y usted, y vuelvo a

los dos únicos casos de nuestra literatura actual a los que se les puede

aplicar esto han sido los nuevos recreadores e inventores de mitos y leyendas.

¿Cuáles cree que serán las leyendas y los mitos que dejarán nuestro tiempo y

nuestros pueblos?

—No va a quedar nada en

absoluto. Tanto a Cunqueiro como a mí, no nos ha importado ni nos ha interesado

el futuro. Porque si hemos de ver el futuro con los ojos de ahora, es horripilante.

No me interesa si ha de ser como lo que vemos ahora y mis inclinaciones nunca

han ido por ahí. Prefiero, igual que hacía Cunqueiro, el pasado, que en cierta

manera nos explica un poco lo que somos lo que eran nuestros abuelos. Ese tipo

de cosas que a mí me hacen vivir. Yo no sirvo para escribir sobre nuestro

tiempo. No me interesa.

—Sus escritos, en la

mayor parte, son un particular cruce de géneros, pero sus comienzos fueron en el

campo de la poesía, que abandonó pronto, incluso el género novelístico, escuetamente,

lo ha cultivado poco, cuál es la razón?

—Efectivamente, yo empecé

con la poesía, pero se me fui transformando poco a poco. Empecé concretamente

con lo que se llama «canto». Y veía quo cada vez se me iba poniendo más

difícil, porque en los versos iba introduciendo formas coloquiales, frases

hechas de la calle. Quizá también porque mis lecturas se iban haciendo más

dilatadas, se iban extendiendo y quizá por el influjo de Eliot con The Waste

Land. Entonces vi que el verso se me iba destruyendo, y pensé que lo que en

realidad pasaba es que el poema se me rompía para dar paso a la narración. Fue

cuando solté, por fin, el verso en la actitud de canto, en la actitud

convencional del poema, que se me desataba en una prosa Mi primer paso fue una

prosa todavía muy poética, que era Diana i la Mar Morta, que en

castellano se llamó Notas para una memoria de la infancia. De todas

formas, también el papel del poeta en nuestra sociedad ha cambiado. Antes, en

tiempos de Maragall, por ejemplo, se mimaba a los poetas, se les oía con

deferencia y con admiración» se les invitaba a las reuniones. Entonces la

poesía cumplía una función, lo otro me parece una herejía. Los poetas, ahora,

sólo se leen entre ellos. Aparte esto, la razón por la que no he escrito más

novela es simple; y es que yo nunca me he considerado ni como novelista, ni

como narrador, ni como poeta. Yo soy un «hombre de letras» más que nada.

Mi literatura es como una acotación a mis lecturas. Me gusta mucho más leer que

escribir. De todas formas, ahora mismo tengo una novela recién acabada. Las

aventuras del caballero Kosmas. Tengo otras dos nóvalas y ésta cerrará el ciclo.

En realidad, ésta sería la primera del ciclo: la Cataluña pre-románica; ocurre

en Barcelona y Gerona, aunque empieza en Cartagena. Con El libro de

caballerías represento la época medieval, y con Las historias naturales,

el periodo de la Ilustración y el recobramiento cultural de Cataluña, la Renaixença.

—¿Cómo se entroncaría en

el conjunto de su obra el tema de esta nueva novela?

—Las aventuras del

caballero Kosmas es una novela bizantina, hay una acumulación de aventuras.

Con ésta serán tres mis novelas y no quiero hacer más. El protagonista es un

recaudador de contribuciones bizantino que llega a España, concretamente a la

capital del Bizancio hispánico, que es Cartagena. Este hombre tiene una

cualidad: detecta, por una rara intuición, la herejía en cualquier escrito

donde se halla oculta. Tiene ese entusiasmo de los neófitos. Es de Antioquía.

es siriaco, un bizantino asiático, y su tío, un gran estratega del Imperio. Su

afición preferida es hacer autómatas; entre ellos, su última creación es una

cigüeña que recita el Evangelio en las cuatro lenguas del imperio: el latín, el

griego, el copto y el siriaco. A su vez, junto a él, por poseer esa rara

virtud, hay un demonio perfumista llamado Arnulfo, que tiene la misión de

inquietarle: le pone notas en los libros, firmadas por Arnulfo, y se establece

una cierta guerra dialéctica. Se hace muy amigo de San Isidoro de Sevilla, que

hasta ser expulsado con su familia vivía en Cartagena. Un día parten en busca

de una ciudad inexistente, que se les aparece cuando San Isidoro está

transcribiendo el acta de un mártir. Surge de la tierra envuelta en piedras

preciosas. Dentro de ella se encuentra la fuente de la juventud, y Kosmas, sin

saberlo, queda inmunizado contra la vejez... En el III Concilio de Toledo, al

que acude, causando gran admiración, precedido por su fanfarria de autómatas que

tocan tubas, citaras y otros instrumentos, conoce a un monje godo, obispo de

Gerona, llamado Miciaro y que hizo una crónica, La historia de los godos.

Este le invita a Gerona y allí conoceré a una dama que perseguirá toda su vida,

la dama Egeria, la cual escribió una larga narración. La peregrinatio ad

Santa Loca, un relato apasionante. Cuando firman los esponsales, la dama

Egeria, junto a la cigüeña que a él le habían regalado, desaparecen como por

arte de encantamiento. A partir de ahí todo será la búsqueda de la dama, a

través de las pistas que le va dejando el demonio Arnulfo. Es una novela llena

de citas de los padres de la Iglesia, y ahora que estamos tan abocados a las

procacidades, una novela muy blanca, muy «eclesiástica» ... También he

procurado introducir, como otras veces, el humor y la poesía. Por ejemplo, una

de las veces que el protagonista llega al desierto, a Tebas, donde vivían los

telobitas y los eremitas, conoce a San Antonio, a San Macario y a San Pacomio.

En la cuna de San Pacomio son tan espirituales que están todos hacinados en el

techo de la Iglesia, porque han perdido peso. Llevan una cuerdecita colgando del

tobillo, porque para hablar y mantener conversaciones filosóficas con uno de

ellos, se le tiene que bajar.

—En el último libro publicado,

Museo de sombras, comienza con varias citas sobre la verdad y la

mentira, y, en concreto una, hace referencia a «los falsos cronicones».

Usted, por el contrario de Cunqueiro, que se entregó mucho más a los «imposibles»,

siempre ha jugado con las dualidades dentro de la Historia introduciendo sus

propias sombras y equívocos...

—Como ha dicho antes, a

mí me gusta jugar con el equívoco, que el lector no sepa nunca dónde pisa, si

es tierra firme o si emplaza a ser un poco pantanoso, y se va hundiendo en el «terrain

vague». La ironía también podría ser un escape de la realidad,

aunque la mía es una ironía francesa, un «pince-sans-rire», un poco «caché»,

muy púdica. Incluso mis demonios no son portadores del Mal, ni del terror

entendido como ahora, simplemente hacen divertida la vida... En mi último libro

me he visto obligado a poner esas citas pera que luego nadie lo llame «engaño».

El lector avisado ya ve la ironía con que se trata, pero hay gente que se lo

cree todo. En mi libro Botánica oculta había una historia en la que

salía lord Stanhope que está en un jardín con una carnívora. Lleva su chistera

y está fumándose un puro, y está esperando al premier británico con el servicio

de té puesto, sin saber que la carnívora está detrás. Entonces, ésta se abate

sobre él y lo devora. Cuando llega el premier se encuentra con un espectáculo

espeluznante: ve al pobre lord Stanhope convertido en esqueleto, pero

conservando el puro humeante y la chistera. Esto se ve en seguida que es una

broma literaria, pero hay gente que me ha escrito, diciendo: «cómo ocurrió

esto, porque hemos astado buscando en la Enciclopedia Británica y lord

Stanhope no murió de esta forma...». Parece imposible pero me ha pasado

muchas veces. Con San Simeón el Estilita también me escribieron unas cosas

rarísimas, y también después, con un personaje que me inventé y que se llamaba

Arístides Cardellach. Es lo mismo que el dietario que me invento en este último

libro de Octavi de Romeu, que es Eugenio d’Ors. Cuando d'Ors se quería citar a

al mismo —por una cosa de pudor, para no decir «como digo yo»— se inventó

un personaje que se llamaba Octavi de Romeu, y entonces decía «como dice Octavi

de Romeu».

—¿Cómo cree que ha

tratado la crítica de este país a su obra?

—Bien, por lo menos en

Barcelona no me puedo quejar; se me he tratado puntualmente. Suelo tener, sin

embargo, una crítica distante, fría, pero buena. Lo que pasa es que yo no soy

popular, ni puedo serlo.

Mercedes Monmany, Pueblo

(Sábado literario), 4 de abril de 1981, pp-1-2.